Se procurarmos um traço de identidade diacrónico no trabalho de Pires Vieira, desembocamos sempre na presença da tensão entre o formal e o conceptual, num equilíbrio idiossincrático meticulosamente trabalhado entre estas duas faces do trabalho artístico. Provavelmente por ter feito o seu período formativo nos anos sessenta, pela sua vivência de Paris naqueles anos de todas as revoluções, as tendências do Minimalismo e da Arte Conceptual desempenharam um papel matricial na sua identidade, uma marca que não perdeu vitalidade até hoje. Pires Vieira gosta de falar sobre o que faz, gosta de evidenciar relações, de fornecer pistas e de justificar as opções que estão na base de cada trabalho. É nas suas palavras que encontramos o desprezo pela metáfora enquanto ferramenta de produção de sentido, enquanto forma barroca de estabelecer ligações entre objectos plásticos e significados mais ou menos intelectualizados. A metáfora foi o inimigo a abater durante o Modernismo e, na realidade, a obra de Pires Vieira encontra abrigo mais facilmente no universo da Tardo-Vanguarda do que no Pós-Modernismo.

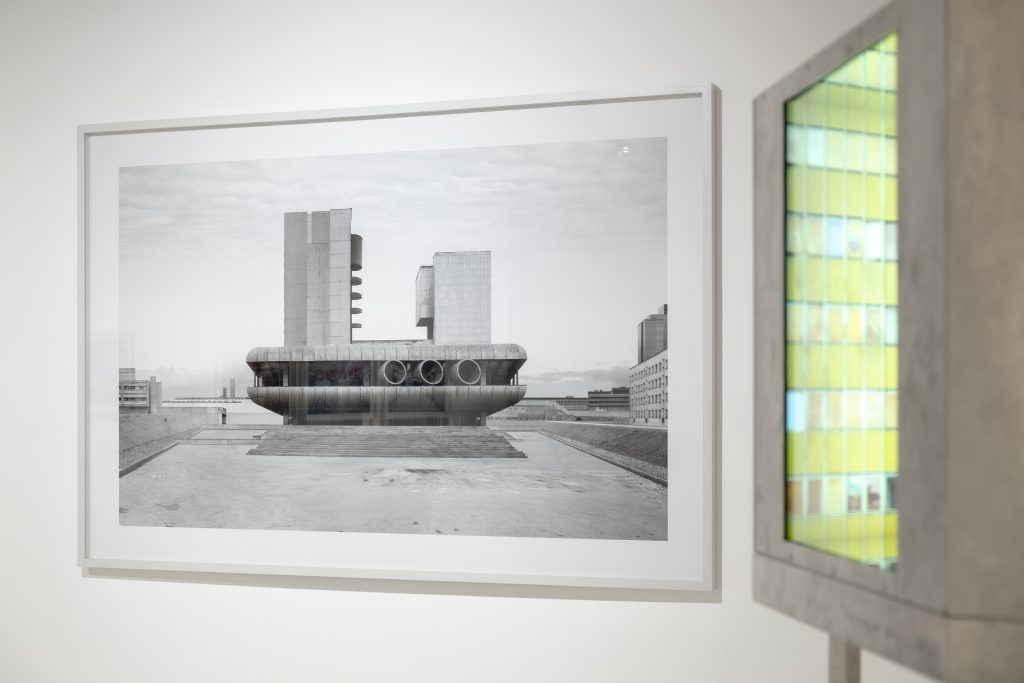

A Pires Vieira interessa o paradoxo. O oxímoro formal é evidente — e isso é reforçado pelas suas palavras — num conjunto de obras na primeira sala, onde telas de grande dimensão encostadas à parede estabelecem um estreito diálogo visível com objectos heteróclitos oriundos da indústria e do labor do homem, e o autor faz questão de sublinhar que o seu papel é estritamente formal e, para endentermos o sentido das obras, temos de suspender e ignorar a sua função prática ou qualquer outro valor semântico que o objecto possa transportar: no frigorífico interessa apenas a sua forma de paralelepípedo branco ou nos pneus de tractor nada é relevante para além da percepção de uma espessa circunferência negra.

Apenas de modo fugaz nos anos noventa, Pires Vieira libertou a forma do espartilho da geometria e abriu um lugar temporário à representação mais fenomenológica, criando séries onde a declinação formal é bastante evidente, assumindo um protagonismo firme que transparece para além da apresentação, sempre marcada pela organização formal que caracteriza o minimalismo a que regressa pouco tempo depois. Este formalismo radical — que interessaria a Greenberg — dá o mote ao resto da exposição, onde as peças escolhidas são invariavelmente tributárias das estratégias espaciais minimalistas.

Mas o interesse de Pires Vieira pelo Minimalismo nunca se limitou à sua dimensão estritamente escultórica; o que o acompanha desde sempre é a reflexão sobre os limites da pintura, sobre a necessidade da sua condição retiniana e, nos trabalhos mais recentes, o seu diálogo com a própria história da pintura. A tridimensionalidade minimalista é uma ferramenta para transgredir o limite bidimensional da pintura, uma estratégia que lhe interessa usar para potenciar os diálogos conceptuais, que são o que realmente é importante no seu trabalho. Temos um caso paradigmático nas peças à esquerda na primeira sala, onde nos deparamos com um diálogo fecundo entre a memória da pintura de Emil Nolde e as peças de parede tão características de Donald Judd. Num gesto de evidente provocação, Pires Vieira obriga-nos a compatibilizar dois momentos particularmente importantes da arte do século vinte e a questionar os extremos mais distantes: por um lado a pintura expressionista de Nolde a que o artista nega a visibilidade, velando-a depois de a pintar (e, aqui, o Expressionismo é o epítome da marca do indivíduo, do indício do trabalho manual e autoral), por outro lado envolve-a na caixa geométrica, numa citação de Judd, um objecto impessoal que recusa a marca de autoria na sua superfíceis. Para reforçar a sua intenção, recorre à ocultação.

A ocultação é um processo recorrente nos trabalhos escolhidos para esta exposição, não apenas como o procedimento automático característico das ocultações surrealistas de Fernando Azevedo, mas como estratégia de silenciamento, de anulação das qualdiades plásticas das pinturas veladas, para tornar evidente e relevante a sua componente conceptual, para marcar o domínio do intelectual sobre o sensível. As pinturas são quase sempre (sempre nesta exposição) destituídas do pictórico e valorizadas na sua dimensão matéria e, paradoxalmente, conceptual. As suas relações formais internas não interessam e, por isso, as telas são enroladas ou cobertas e apresentadas em cuidadas composições tridimensionais que se distribuem no espaço das galeria, de maneira a que sejam percepcionadas de um modo particularmente intencional. Há uma dimensão fenomenológica imprescindível nestes trabalhos e isso foi cuidadosamente tratado pela curadora.

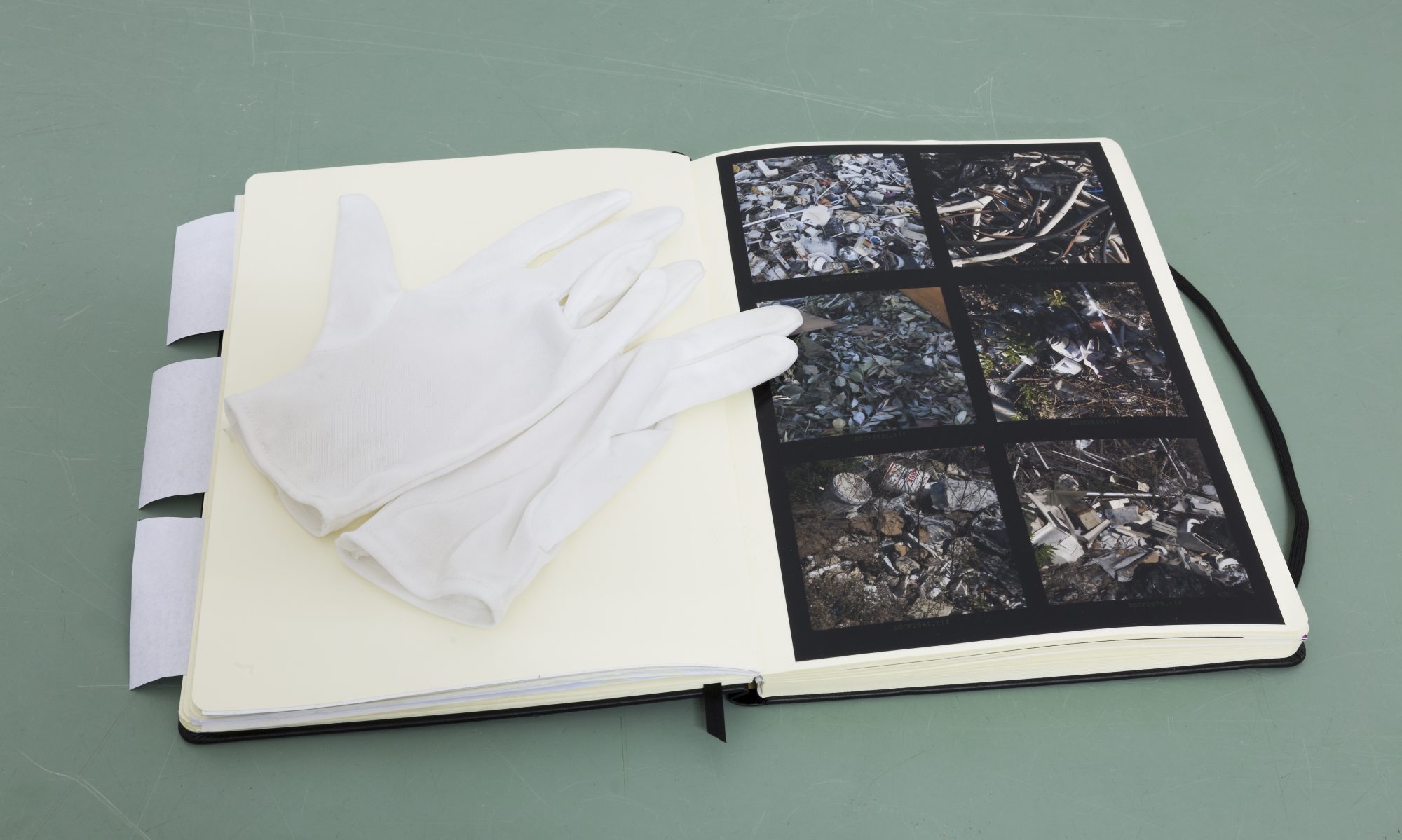

Nesta exposição, como em grande parte do seu percurso, encontramos uma obsessão pela taxinomia, uma predilecção pelo arquivamento ordenado e sistemático, num gesto que desvaloriza o objecto singular e emula a importância do conjunto. É um princípio que encontramos em quase todo o percurso de Pires Vieira e que é evidente na sua simpatia pelo serialismo. A peça que ocupa totalmente a segunda sala é composta por cinquenta pinturas revisitando os nenúfares de Monet mas nenhuma nos é dada a ver porque se encontram enroladas e encerradas em caixas de acrílico incolor. Precisamos apenas de saber que foram pintadas, que ali estão e que se entregam ao visitante apenas pelo gesto classificador que as dispôs em cinco fiadas de dez caixas (ou dez fiadas de cinco caixas, que a ordem de apreensão não foi estipulada), mais uma vez numa atitude puramente minimalista. A ordem taxinómica surge ainda mais uma vez na sala final, onde conjuntos de telas, encerradas e parcialmente escondidas umas pelas outras, são classificadas e apresentadas em grupos colocados em carros de transporte, simultaneamente numa alegoria do atelier e num impasse de galeria durante a montagem, chamando a atenção para o processo que articula o momento e o lugar da produção com o momento e o lugar de exposição.

Esta exposição, apesar de não ser declaradamente uma antologia (que, pela dimensão nunca chegaria a ser), tem a feliz capacidade de nos colocar com grande evidência perante os caminhos e estratégias mais importantes e distintivos do trabalho de Vítor Pires Vieira.

—————————-

Pires Vieira

Trash — Lixo de Artista

Museu Colecção Berardo, piso 0, Lisboa

04|07|2019—06|10|2019

Curadoria de Sandra Vieira Jürgens